この記事の要約です♫

ヒップホップとは音楽だけでなく、ラップ、ダンス、DJ、グラフィティの4要素を持つ自己表現のカルチャーです。本記事では1970年代ブロンクスの誕生から、社会との関係、世界への広がり、そして2PacやNasなど伝説的アーティストの影響を、25年以上活動するラッパー・可児波起が自身の体験を交えて解説。日本語ラップの魅力や、初心者が始める際のポイントも紹介し、ヒップホップが年齢や背景を問わず“あなた自身の物語”を語る手段であることを伝えています。

「ヒップホップって、ラップとかダンスのこと?」

そんなふうに思った方、けっこう多いんじゃないでしょうか。実は僕も、25年前にヒップホップと出会ったとき、最初はそう思っていました。

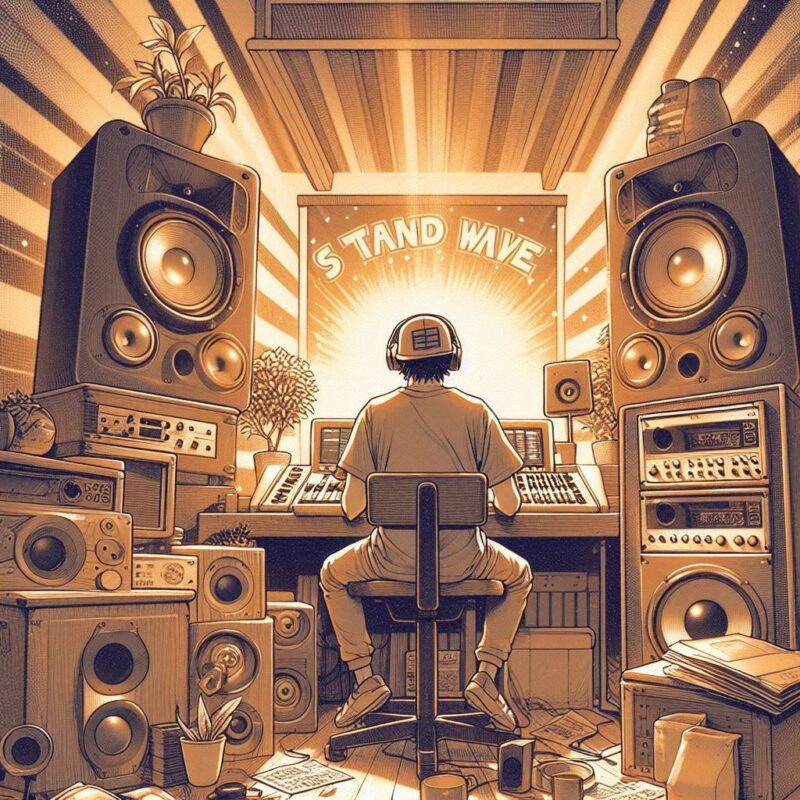

こんにちは、音楽グループ「STAND WAVE」の可児波起(カニナミキ)です。僕は1998年にラッパーとして活動を始め、現在までに25年以上、音楽とともに生きてきました。DAW(CubaseやStudio One)での作曲や、かつてはAKAI MPC 2000 XLやRoland TR-808を使ったビートメイクも経験してきた世代です。

そして何より、僕にとってヒップホップとは、ただの音楽ジャンルではなく、「生き方」そのものでした。

このブログでは、「ヒップホップとは何か?」という疑問に対して、歴史、文化、アーティスト、さらには実体験を交えて、初心者の方にもわかりやすくお話していきます。

かつて僕がブレイクダンスに出会い、リリックに悩みながらも楽曲を作ってきた日々、そして介護職との両立の中で音楽を続けてきた体験。それらを通して得たヒップホップの「本質」を、等身大の言葉で伝えられたらと思います。

ヒップホップの歴史に触れながら、あなた自身の「リズム」を見つける旅に出ませんか?

第一部:ヒップホップの起源と誕生

ヒップホップはどこから始まったのか?

ヒップホップが生まれたのは、1970年代のニューヨーク、ブロンクスという地区です。当時のブロンクスは、治安が悪く、貧困や人種差別、暴動、失業など、社会問題が山積みのエリアでした。そんな環境のなかで、若者たちは「何もない街」で自分たちの声を表現する手段として、ヒップホップというカルチャーを生み出したのです。

僕がこの事実を初めて知ったのは、高校生の頃。ダンス仲間に教えてもらって観た映画『ワイルド・スタイル』と、ドキュメンタリー『Style Wars』でした。まだMPCも持っていなかった頃、自分たちの中に火がついたのを覚えています。

クール・ハーク:ヒップホップの父

ヒップホップの始まりを語るときに必ず登場するのが、**DJクール・ハーク(DJ Kool Herc)**という人物です。ジャマイカ出身の彼は、1973年8月11日、ブロンクスのセジウィック・アベニュー1520番地のレクリエーションルームで、妹の誕生日パーティーを開きました。これが、ヒップホップ誕生の瞬間とされています。

彼が使ったテクニックが「ブレイクビーツ」。ファンクやソウルの楽曲の“ブレイク(楽器だけになる部分)”を2台のターンテーブルで繋ぎ、何度もループさせたのです。これによってダンサーたちはテンションが上がり、フロアは熱狂しました。

ちなみに僕が初めてブレイクビーツという言葉を知ったのも、この「クール・ハーク」について調べたとき。自分でもMPC2000XLで、James Brownの「Funky Drummer」をサンプリングして、ブレイクを作ろうと何度もチャレンジしたのを思い出します。

4つのエレメント:ヒップホップの柱

ヒップホップは単なる音楽ジャンルではなく、**4つの「エレメント(要素)」**によって構成されるカルチャーです。

- DJ(ターンテーブリズム)

- MC(ラップ、言葉の表現)

- B-BOY(ブレイクダンス)

- グラフィティ(壁画アート)

この4つは、社会に居場所を持てなかった若者たちが「自分の存在を証明する手段」として育ててきたものです。誰もが認められる場所がないなら、自分たちでつくればいい。そんなメッセージを強く感じます。

僕自身も、STAND WAVEの前身グループで踊っていた頃は、ブレイクダンスを通して「自分はここにいる」と表現していたように思います。ステップ一つひとつに気持ちを込めて、回転することでしか語れない何かがあったのです。

最初のMCたちとラップの始まり

DJクール・ハークのブレイクビーツに乗ってマイクを握ったのが、MCたちの始まりです。特に有名なのがグランドマスター・キャズやメリー・メル(Melle Mel)。彼らはビートに乗せて観客を煽ったり、自分のスタイルを披露するために即興の言葉を乗せ始めました。

これが現在の「ラップ(RAP)」のルーツとなったのです。言葉に思いを込めて、リズムに合わせて語る。これこそが、のちに僕が心から夢中になっていく「リリック」の原点だったんです。

STAND WAVEの楽曲「幸せの歌」や「大樹」でも、僕はこの「伝える」という姿勢をずっと大切にしています。音楽を通して何かを“伝える”、それがMCの役割なのだと、先人たちから学びました。

サウンドの進化:TR-808とサンプラーの登場

時代が進むと、サウンド面にも革新が訪れました。1980年代に入ると、Roland TR-808というリズムマシンや、AKAI MPCシリーズなどのサンプラーが登場し、ビートメイクの自由度が爆発的に向上します。

僕も初期はこのTR-808のドラムサウンドに憧れ、同じリズムパターンを何度もコピーしました。AKAI MPC2000XLを手に入れた日には、もう眠れないほどワクワクしたのを今でも覚えています。

このように、テクノロジーとヒップホップは常に手を取り合って進化してきたのです。

第二部:ヒップホップ文化の広がりと社会的影響

アメリカから世界へ:ヒップホップがカルチャーとして広がる

ヒップホップは、1970年代のブロンクスという一地域から生まれたにもかかわらず、1980年代に入るとアメリカ全土、そして世界中へと広がっていきました。

その転機となったのが、1981年のMTV(ミュージック・テレビジョン)の登場です。MTVは当初、ロックを中心とした白人アーティストの映像を流していましたが、1983年にRUN-D.M.C.やGrandmaster Flash、The Sugarhill Gangといったヒップホップアーティストの映像が登場することで、一気に注目が集まりました。

特にRUN-D.M.C.の「Walk This Way」(Aerosmithとのコラボ)は、ヒップホップがロックと融合することで、ジャンルの垣根を越えた象徴的な楽曲として知られています。これを見た当時の僕は、ヒップホップが音楽の壁を壊していく瞬間を感じました。「こんな音楽があるのか!」と衝撃を受けたのを今でも忘れません。

ヒップホップは声なき人の“代弁者”となった

ヒップホップは、ただのエンタメではありません。社会に対するメッセージ、政治への批判、差別への怒りなど、アーティスト自身の「リアルな声」を届けるための手段でもあります。

その代表格が、Public Enemyです。1988年にリリースされたアルバム『It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back』は、黒人差別や警察暴力、政治への抗議を強く訴えるもので、アメリカ社会に衝撃を与えました。

また、**2Pac(トゥーパック)やN.W.A.**といった西海岸のラッパーたちも、貧困や警察の暴力といった社会問題をテーマにラップしました。彼らのリリックには怒りと希望、そして現実がリアルに刻まれていました。

僕自身も、介護職をしていた頃に、障がいのある方と向き合う中で感じた「社会の無関心」や「孤独」を、音楽で伝えたいと思うようになりました。フジテレビで“介護ラッパー”として取り上げられたとき、「ラップって本当に誰かの想いを代弁できるんだ」と確信しました。

ヒップホップとメディアの関係

90年代に入ると、ヒップホップはついに主流メディアの一部となります。The Notorious B.I.G.やJay-Z、Nasといった東海岸のラッパーと、Dr. Dre、Snoop Dogg、2Pacといった西海岸のラッパーの登場により、「イーストvsウエスト」の構図が話題になりました。

その中で、ヒップホップは商業的にも成功し、多くのアーティストがトップチャートを席巻するようになります。とはいえ、メディアに取り上げられることで、ラップの内容が過激化したり、ビジネス優先の作品が増えたりと、カルチャーとしてのヒップホップと商業的ヒップホップの間に葛藤が生まれたのも事実です。

僕自身も、レコード会社と契約した際、「売れるものを作ってほしい」という圧力を感じたことがあります。でも、そのたびに思い出すのは、最初に音楽を始めたときの「誰かに想いを届けたい」という気持ちでした。ブレずに曲を作り続けた結果、曲「大樹」はUSENで最優秀曲を受賞し、社会性のある「幸せの歌」は、震災支援の現場で多くの方に歌っていただきました。

世界中に広がったヒップホップ

今やヒップホップは、アメリカだけの文化ではありません。日本、フランス、韓国、ブラジルなど、世界各地でその土地の言葉、リズム、文化を反映したローカル・ヒップホップが生まれています。

たとえば、日本ではZeebraやRIP SLYME、KREVA、RHYMESTERといったアーティストたちが、90年代から2000年代にかけてシーンを切り開いてきました。KREVAさんのように、ラップの中に“文学性”を持ち込んだスタイルに、僕は大きな影響を受けました。

また最近では、Awichや**舐達麻(なめだるま)**のように、リアルな背景と個性をぶつけたアーティストが、ヒップホップをより“自己表現の場”として確立しています。

僕が提唱する「ネイチャーヒップホップ」も、その流れの一つ。自然との共生、命の尊さをテーマにすることで、ヒップホップが持つ「社会と繋がる力」をより優しく、でも力強く伝えたいと思っています。

ヒップホップが社会を変える?

ヒップホップは、音楽という枠を超えて、ファッション、ダンス、ビジネス、教育、政治など、あらゆる分野に影響を与えています。

たとえば、アメリカでは学校でヒップホップを使った授業が導入されていたり、社会運動(Black Lives Matter)でアーティストがリリックを通じてメッセージを発信したりしています。

日本でも、障がい者支援や地域活性など、ヒップホップの力が使われる場面が増えてきました。僕がこれまで介護の現場で体験してきたように、「音楽は壁を越える」というのは、決してきれいごとじゃなく、現実なんだと信じています。

第三部:ヒップホップを彩った伝説のアーティストたち

僕の人生を変えたアーティストたち

ヒップホップというカルチャーが、ここまで世界中に広がったのは、言うまでもなく数々の伝説的なアーティストたちの存在があったからです。彼らの一言一句、ステージ上での立ち姿、トラックに込めた想いのすべてが、世界中の人々に「生き方」を示してきました。

僕が初めて“本気でヒップホップをやろう”と思ったのは、**Nas(ナズ)**の『Illmatic』を聴いたときでした。詩のようなラップと静かに燃えるようなリアリティに、鳥肌が立ちました。当時の僕はMPC2000XLでトラックを作っていた時代で、歌詞とビートの一体感に感動したのを覚えています。

【東海岸】知性とストリートの交差点

Nas(ナズ)

Nasのデビューアルバム『Illmatic』(1994)は、今なおヒップホップ史における金字塔です。ストリートの現実を詩的なリリックで綴ったその作風は、文学とヒップホップの融合とも言えるものでした。

僕が彼に感銘を受けたのは、「ただ怒りをぶつける」のではなく、「静かな深さ」で社会を描いていた点です。僕自身、自然や人の温もりをテーマに曲を書くことが多く、その中で“語りすぎない美しさ”というものをNasから学びました。

The Notorious B.I.G.(ビギー)

通称ビギーは、声の太さ、ラップの滑らかさ、そして何より“ストーリーテリング”が魅力でした。彼の『Juicy』は、「成功とは何か」「夢とは何か」を教えてくれる名曲です。

「昔は牛乳が買えなかった」というリリックを聞いたとき、僕もまた、コンビニでおにぎり1個を大切にかじっていた下積み時代を思い出しました。苦労の中で生まれた言葉には、誰にも真似できない“重さ”があります。

【西海岸】暴力と反骨、でも本質は“愛”

2Pac(トゥーパック)

社会的メッセージを音楽に乗せたMCとして、彼を超える存在は今でも少ないでしょう。母親がブラックパンサー党の活動家だったこともあり、彼の楽曲には“怒り”と同時に“誇り”と“愛”が宿っています。

特に『Keep Ya Head Up』や『Changes』などの楽曲には、女性や黒人コミュニティに対する深いリスペクトと想いが詰まっています。

僕が介護の仕事をしながら音楽活動を続けていた頃、彼の「弱き者に寄り添う」姿勢に何度も救われました。“戦うこと”と“寄り添うこと”は同じ場所にある――そのことを、トゥーパックから教わった気がします。

Dr. Dre(ドクター・ドレー)

西海岸Gファンクサウンドを確立したプロデューサーであり、ラッパーでもあるDr. Dreは、ビートメーカーとしての僕の神様です。

TR-808の重たいキックと、シンセを組み合わせたそのサウンドは、今聞いても色あせません。実は僕の持っていたKORG TRITONで、Dre風のメロディラインを真似して作っていたこともありました(笑)。シンプルなのに深い。そういう音作りの基礎を、彼から学びました。

日本のヒップホップ・レジェンドたち

Zeebra(ジブラ)

日本語ラップの第一人者として、シーンの最前線を走ってきた存在です。クラブカルチャーとテレビの両方に橋をかけた功績は計り知れません。

Zeebraさんの「自分の言葉で勝負する姿勢」は、僕にとって“音楽家としてどう在るべきか”を教えてくれました。自分のリリックに誇りを持つ、という姿勢が、STAND WAVEの楽曲にも確実に影響を与えています。

KREVA(クレバ)

彼の楽曲には、ヒップホップでありながらも、まるで詩のような美しさと、日本語の緻密なコントロールが光っています。

僕も「韻を踏む」という行為を、KREVAさんの影響で見直しました。ただ言葉を合わせるだけではなく、感情や情景を伴って“意味ごと響く”ようなリリックを書くこと。それができる日本人アーティストのひとりです。

伝説は今も生まれ続けている

ヒップホップの伝説たちは、時代と共に去っていったわけではありません。むしろ、次の世代がそのバトンを受け取り、新しい文脈で語り直しています。

たとえば、**Kendrick Lamar(ケンドリック・ラマー)**は現代における“詩人”とも言われており、彼の『To Pimp a Butterfly』は、ブラックカルチャーやアメリカ社会を深く掘り下げた名盤です。

また、**J. Cole(J・コール)やJoey Bada$$**のように、90年代のクラシックヒップホップを継承しながら、自分らしい表現を貫くアーティストも注目されています。

彼らの存在は、僕に「まだまだやれる。伝えるべきことがある」と勇気をくれる存在です

よくある質問(FAQ)

Q1. ヒップホップとラップって同じ意味ですか?

いいえ、厳密には違います。ヒップホップはカルチャー全体を指す言葉で、ラップはその中の一つの要素(MC)です。

ヒップホップには以下の4つのエレメントがあるとされており、ラップ(MC)はその中のひとつです。

- DJ(ターンテーブルで音を操る)

- MC(ラップでメッセージを伝える)

- B-BOY(ブレイクダンス)

- グラフィティ(壁画アート)

つまり、ラップはヒップホップの中の“言葉”の表現方法。僕も最初は混同していましたが、活動を重ねるうちに、ラップはヒップホップの“声”、ダンスは“身体”、DJは“リズム”、グラフィティは“色彩”なんだと感じるようになりました。

Q2. ヒップホップを始めたいのですが、何から始めるべきですか?

一番大事なのは、「自分が一番惹かれるエレメントを見つけること」です。ラップに興味があるなら、好きなアーティストのリリックを書き写してみたり、自分でリリックを書いてみるのが良いスタートです。

ダンスに興味があるなら、ブレイクダンスやヒップホップダンスの基礎ステップを練習してみる。僕は最初、ブレイクダンスから入りましたが、その中で「音に合わせて動く気持ちよさ」にハマり、のちにラップに移行していきました。

ちなみに今は、スマホだけでもビートが作れる時代。DAWの無料版やアプリ(たとえば「BandLab」や「GarageBand」)を使って、自分だけのビートに乗せてラップしてみるのもオススメです。

Q3. ヒップホップに年齢制限はありますか?大人でも始められますか?

まったく問題ありません!ヒップホップは「自己表現の文化」であって、年齢や性別、職業に縛られるものではありません。

実際、僕がラップを始めたのは10代の頃ですが、本格的に曲を世に出したのは30代以降です。しかも、当時は重度心身障がい者の介護職をしていて、音楽との両立は簡単ではありませんでした。

でも、その経験をそのままラップに乗せたことで、「介護ラッパー」としてテレビや新聞でも取り上げてもらえるようになりました。むしろ年齢を重ねたからこそ出せる“深み”や“言葉の重み”が、ヒップホップにはあるんです。

Q4. 日本語ラップは英語に比べてダサいって本当ですか?

いいえ、それは大きな誤解です。かつては日本語ラップが「語感的にカッコよくない」と言われた時期もありましたが、今やそれは完全に過去の話です。

たとえばKREVAや呂布カルマ、般若、**R-指定(Creepy Nuts)**といったラッパーたちは、日本語の“響き”や“意味”を最大限に活かした表現を確立しています。

僕も作詞をする際、日本語ならではの「間(ま)」や「余白」、そして「漢字やひらがな、カタカナの使い分け」に美しさを感じています。リズムに乗るだけじゃなく、意味も含めて「聞いて心に残る言葉」が日本語ラップの魅力なんです。

Q5. ヒップホップは暴力的というイメージがありますが、それは本当ですか?

ヒップホップが時に暴力や怒りを描くのは事実です。ただ、それは“暴力を肯定するため”ではなく、現実を伝える手段として描かれることが多いです。

たとえば、貧困、差別、警察の暴力など、実際にアーティストが経験した痛みや怒りを音楽に昇華しているんです。それによって社会に問題提起をし、変化を促す――それがヒップホップの本質でもあります。

僕も「社会の片隅で感じた違和感」や「命の尊さ」をテーマに楽曲を作ってきました。ラップはその叫びを、音に乗せて届けられる手段なんです。優しさも怒りも、すべてを正直にぶつけられる文化だからこそ、多くの人が惹かれるのだと思います。

まとめと感想:ヒップホップは「誰か」ではなく「あなた」の物語

ヒップホップとは何か?

この記事をここまで読んでくださったあなたは、きっともう「ラップのこと」と一言では言い表せないことに気づいていると思います。

ヒップホップとは、音楽であり、文化であり、人生の在り方そのものです。

ヒップホップの本質は「自己表現」

この記事の中で、僕はたくさんのアーティストの名前を挙げました。Nas、2Pac、Dr. Dre、Zeebra、KREVA……彼らはそれぞれ、「自分の人生」をラップで語った人たちです。

そして、あなたにも必ず「語るべき物語」があります。うまくリズムに乗れなくても、韻が完璧じゃなくても、それでいいんです。大切なのは、「自分の声を、恐れずに出すこと」。

僕自身、障がい者の介護という現場で働きながら、「音楽を続けていいのか」と何度も迷いました。でも、だからこそ出せるリリック、だからこそ届くメッセージがあると気づいた瞬間、音楽は僕の生き方の一部になりました。

ヒップホップは“リアル”と“愛”を伝えるツール

「ヒップホップ=暴力的」「ヒップホップ=不良文化」といったステレオタイプは、まだ根強く残っています。

でも、ヒップホップの本質は“リアル”であり、そして“愛”だと僕は思います。

現実の厳しさをそのまま描くこともあれば、人の優しさや命の尊さをラップに込めることもできる。

STAND WAVEの楽曲『幸せの歌』や『大樹』は、どちらも「生きること」をテーマにしています。

それはヒップホップが持つ「人間らしさ」を表現したいと思ったからなんです。

ヒップホップはこれからも進化していく

DAWが進化し、スマホ一台で音楽が作れる時代。AIがリリックを生成する時代にもなってきました。

でも、ヒップホップだけはきっと変わりません。

なぜなら、ヒップホップは**“人の声”そのものだから**です。

どんなに技術が進んでも、誰かの心に響く言葉は、魂から生まれたものしか届きません。

だから、僕はこれからも、「今、自分が感じたこと」を言葉にして、ビートに乗せていきます。

あなたの“リリック”を、世界に届けてみてください

最後に、これを読んでくださったあなたに伝えたいことがあります。

ヒップホップは、上手い下手じゃない。カッコよさでも、流行りでもない。

あなたが「今、伝えたいこと」を、あなた自身の言葉で表現できたとき、それがもう“ヒップホップ”なんです。

ぜひ、勇気を持って一歩踏み出してみてください。

自分の声を、誰かに届けてみてください。

その声が、きっと誰かの心を救います。

僕も、まだまだ旅の途中。これからもビートの上で、みなさんと出会える日を楽しみにしています。